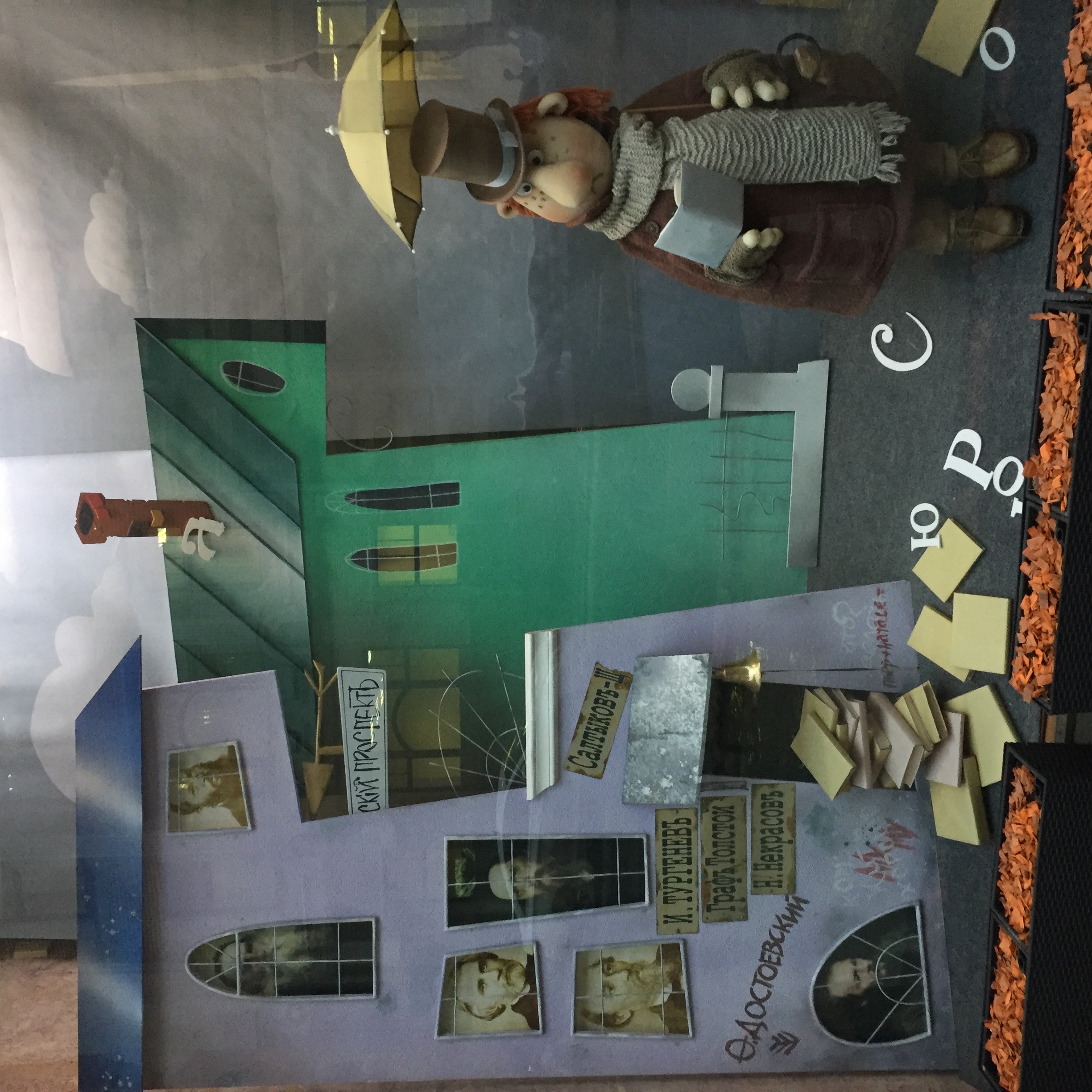

Витрина «Библиоглобуса» — очень нравился этот декор с человечками

Витрина «Библиоглобуса» — очень нравился этот декор с человечками

Роман-антиутопия

Ласло Краснахоркаи. Меланхолия сопротивления

За премией не слежу, нобелевских лауреатов в обязательном порядке не читаю. Обычно просто вижу очередное имя в октябрьских новостях. Чаще всего удивляюсь выбору победителя и вспоминаю, что Нобелевскую премию не получили ни Толстой, ни Достоевский, ни Чехов. И Набоков не получил, и Умберто Эко. Пруст, Джойс, Музиль и Кафка не получили. Толкиен не получил. Борхес, Вирджиния Вулф, Моэм, Ремарк, Брэдбери.

Но я ни к чему не веду — это в порядке оптимизма, что вот и без премии люди живут. Тем более интересно, кто же получает (то есть кому дают — сегодня это 11 млн шведских крон, или 870 тыс. евро).

О прозе Ласло Краснахоркаи я раньше, до премии, слышала хорошие отзывы, и вот свалился повод познакомиться, и не только с ним, а в том числе с венгерской литературой.

Детективное фэнтези

Виктор Дашкевич. Тайна мертвого ректора

Продолжение цикла понравилось. Наконец-то расследование, а не спасение мира. Правда, размазывать один сюжет на два тома, да еще выходивших с приличным интервалом — не лучшая издательская идея, и я от души сочувствую тем читателям, которым пришлось томиться в ожидании. То ли дело прослушать весь детектив без остановки (как я), в прекрасном исполнении Клюквина.

Также книга могла бы выиграть, не будь в ней ряда вставных новелл, как в «Дон Кихоте» — классический пример, как раздуть объем романа, можно им писательские учебники иллюстрировать. Но здесь всё субъективно: одни читатели предпочтут лаконичный вариант, чтобы сюжет продвигался динамичнее, а любителям подробностей дороги именно детали. По мне, так боковых ответвлений много, развесистое дерево.

Что касается детективной составляющей, то финал смазан: к убийству привел просто ряд недоразумений и нестыковок, и никакого за всем этим мощного злодея. В этом плане тоже всё ушло в сторону: настоящий злодей, несущий ощутимую угрозу, сидит в боковой ветке.

Дела тайной канцелярии

Последней на сегодняшний день книге цикла хочется поставить высший балл. Очень впечатлил этот сборник рассказов. Пусть это сиквелы, приквелы, боковые ветви, не продвигающие основной сюжет — оно и не важно, когда так хорошо написано.

Див Владимир начинает составлять серьезную конкуренцию главным персонажам графу Аверину и коту его Кузе. Вообще со своей безупречностью, бесстрастностью и благородством он представляется мне аналогом Лонли-Локли из книг Макса Фрая о Ехо.

Единственное, пора уже перестать эксплуатировать сюжет «укрощение строптивого»: 1) хороший колдун подчиняет сильного дива, и тот становится верным другом, 2) плохой жестокий колдун истязает безответного дива, а тот ему мстит. Садизм и живодерство зашкаливают. Ладно, мучили «чертей» в старину — современный просвещенный португальский монарх, ректор академии ведет себя точно так же, ничего не меняется. Противно.

А в целом мне нравится, что в развлекательном цикле просвечивает попытка говорить о серьезных вещах: свободе и рабстве, жажде власти и жестокости, низости и благородстве, о природе человечности.

Психология

Екатерина Давыдова. Миф, в котором я живу. Как распознать свой архетип и переписать жизненный сценарий

Книга запомнилась: прекрасный язык, лаконичность, ясность и четкость мыслей и их изложения. Дорого и то, что отечественный психолог раскрывает тему, за которую берется, на примере наших же реалий. Я смогла это оценить, прочитав подряд несколько переводных книг, написанных женщинами — юнгианскими психологами («Бегущая с волками» Клариссы Пинкола Эстес (сказкотерапия), «Богини в каждой женщине» Джин Шиноды Болен, «Путешествие героини» Морин Мёрдок, «Тысячеликая героиня» Марии Татар).

Интереснейшие самобытные книги, серьезные исследования. Однако бросается в глаза ограниченность этого круга исследований, в фокусе — американские женщины из среднего класса, которые могут себе позволить обратиться к психологу. Их ролевые модели, их проблемы, неврозы и комплексы специфичны, связаны с тем, что женщины на Западе массово вышли на рынок труда и получили финансовую и личностную независимость только к 1970-м годам.

От наших реалий, как сами понимаете, это далеко. Независимой работающей женщиной нас удивить трудно. Наши предки трудились не только в 20-м веке. При этом кажутся само собой разумеющимися и законодательно закрепленное равенство полов и избирательное право, и присутствие женщин в самых разных профессиях — всё это стало нормой больше ста лет назад. Но с петровских времен сохраняется ощущение догоняющего развития — и трудно осознать, что в некоторых сферах мы не отстаем, а опережаем, и, возможно, зарубежным психологам могло бы быть интересно включить в свой анализ этот исторический опыт. Но им не интересно. Это можно понять, все занимаются в первую очередь собственными насущными проблемами.

Но вот и у нас повернулись лицом к себе, своим проблемам, своей специфике. Автор книги вроде бы берет для разбора те же сказки, начиная с «Синей бороды» и «Василисы», но при этом пытается рассмотреть, как архетипы влияют на жизненные сценарии поколений женщин, живших в коммуналках — без всяких личных границ, в условиях тотального дефицита — с установкой «ничего не выбрасывать», с жесткой стратегией выживания — когда не до чувств и их выражения. И какая эстафета передается их дочкам и внучкам, какие «скелеты» из прошлого могут прятаться в психике, казалось бы, современных благополучных женщин. Этого не найти ни у Юнга, ни в переводной литературе. Книга также может стать ликбезом для тех, кто вообще ничего не знает об архетипах, написана максимально понятно.

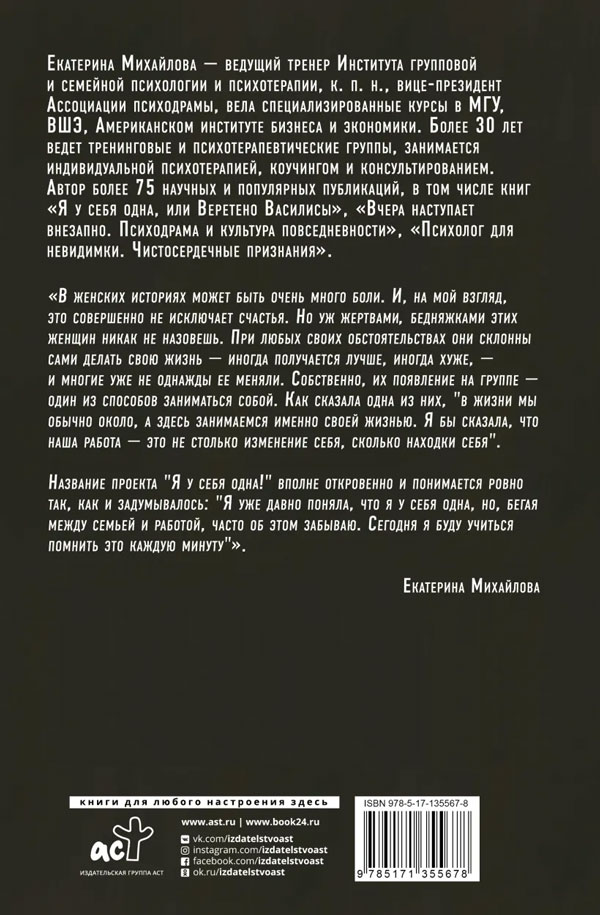

Екатерина Михайлова. Я у себя одна, или Веретено Василисы

Здесь детально показан такой метод психотерапии, как символдрама — как происходит взаимодействие в психологических группах, что представляет из себя техника активного воображения. Мы можем наблюдать, почти с эффектом присутствия, как группа помогает каждой из участниц проработать ее проблему. Развернуты в подробных диалогах конкретные сценарии. Психотерапевт открывает и показывает свою кухню.

Книга может дать понимание, нужна ли тебе именно такая терапия, и морально подготовить к участию в ней. Интересно будет людям со схожими проблемами — просто так читать диалоги и описания утомительно, это точно не развлекательное чтение только для расширения кругозора, книга нацелена на работу над собой.

Искусство

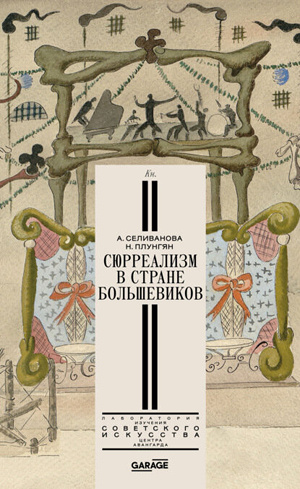

Александра Селиванова и Надежда Плунгян. Сюрреализм в стране большевиков

Официально сюрреализма у нас не было, манифестов никто не подписывал, к западным течениям не примыкал. Но мало ли чего (на словах) у нас не было. А на самом деле соцреализм включал не только соц, но и сюр. Исследователи демонстрируют это на примерах из живописи, фотографии, архитектуры, даже на картинках к детским книжкам. В книге много иллюстраций и фото. Куклы и маски, антропоморфные животные, работы обэриутов, чего только нет. Совершенно фантастические здания и декор — от санаторных корпусов до утилитарных технических зданий, и это всё у нас.

Проводились выставки на эту тему, задним числом жаль, что я на них не попала. Но выпустили книгу, и есть возможность ее полистать, посмотреть иллюстрации — в электронном формате они тоже есть. Зачем читать тем, кто не является искусствоведом, художником, фанатом советской эпохи? Ломает шаблоны, будит мысли и фантазию. Витамины для творчества.